どうもバーベキューマニアことヤミツキマツモトのコムさん(@infoyami2ki)です。

アウトドアやキャンプで火を使って料理をしたり暖を取ったりすることも多いと思います。

むしろその火を楽しむことがアウトドアの楽しみの1つでもありますよね。

通常のバーベキューであれば炭に着火して肉を焼いたり。

キャンプでは薪に火をくべて焚き火を楽しんだり。

色々な楽しみ方があると思いますが、今回は少ない燃料で効率良く高い火力を生み出すことのできるロケットストーブを作りながら自然エネルギーについて学ぶスクールに参加してみましたので様子をチラッとご紹介いたします!

- ロケットストーブを購入しようと考えている。

- どうせなら安く済ませたい!

- 災害用に使えるようなギアを探している。

そもそもロケットストーブって何?

調理コンロタイプのロケットストーブ

ロケットストーブ(英: Rocket Stove)、ロケットマスストーブ(英: Rocket Mass Stove)、エコストーブ、および暖房目的として使われるロケットヒーター(英: Rocket Mass Heater)は、断熱された排気管(ヒートライザー)と燃焼管(バーントンネル)を持ち、薪をくべて使用する燃焼機器のことである。典型的なロケットストーブは、「J」字型に配置された燃焼管に断熱材を周囲に詰め込んだ簡易な構成で実現できる。設計図や応用例が広く公開されており、製作は比較的簡単である。このため、DIY技術を習熟していない人でも製作できる。海外では市販のロケットストーブも存在する。また薪火の経験が少なくても比較的簡単に使用できることも特徴の一つである。

ロケットストーブは断熱材などで熱効率を上げて少ない燃料で、簡単に高い火力の得られる調理コンロになるものです。

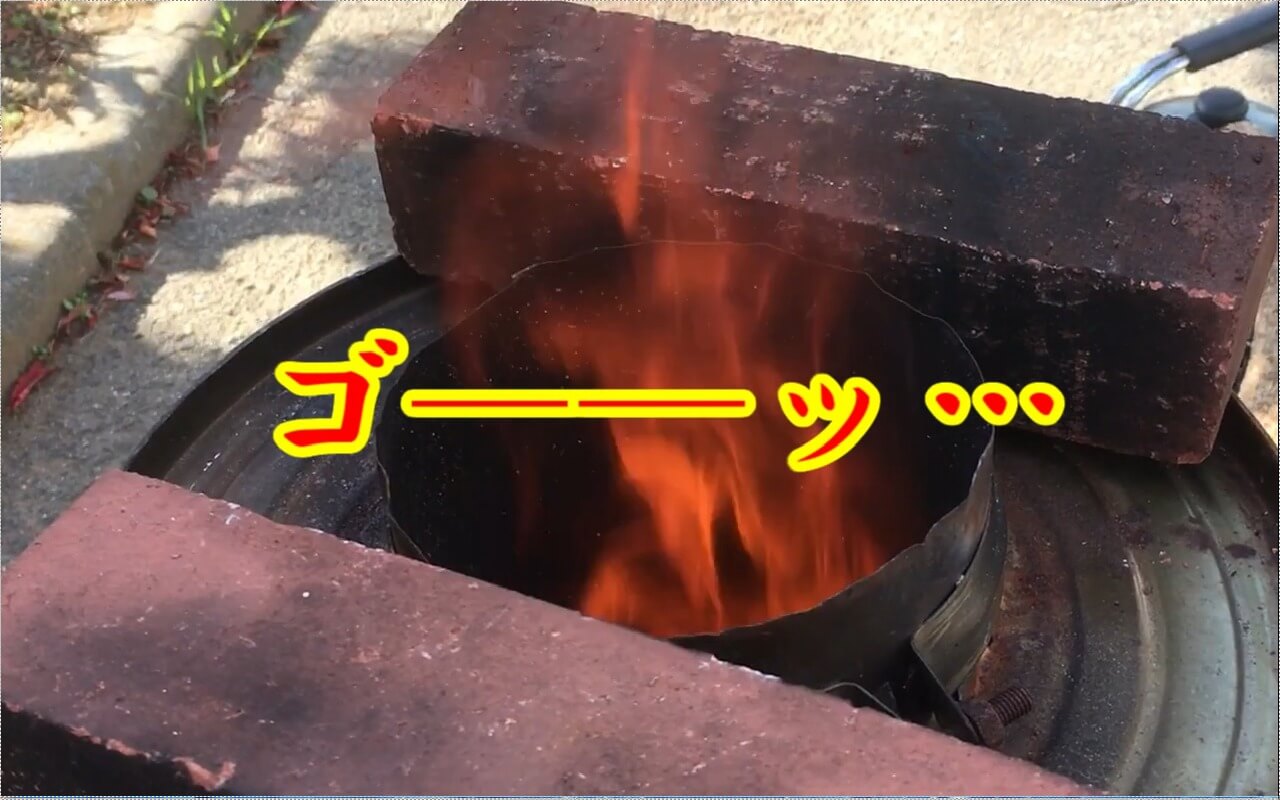

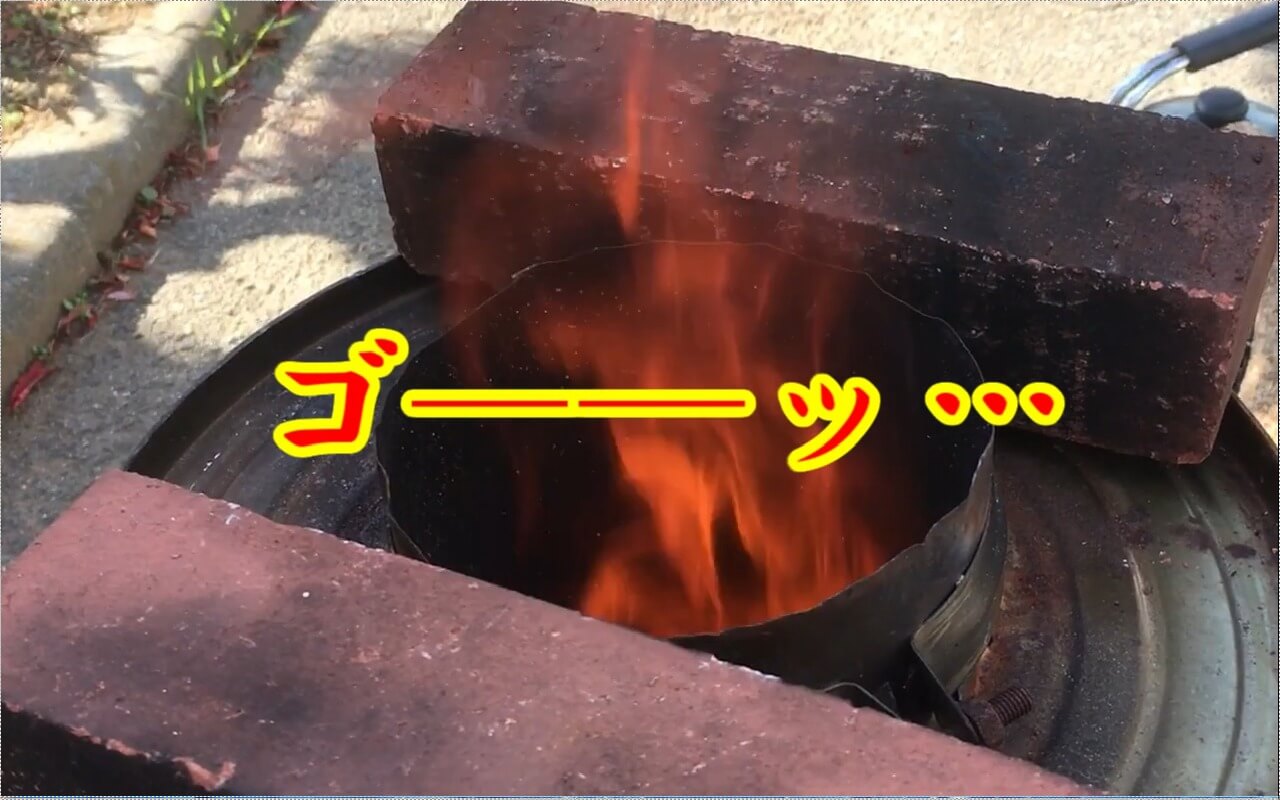

火が付くと「ゴーッ!」という音と共に物凄い勢いで火が立ち上ります。

その火の温度は600~800℃にまでなるとのこと。

この時の音がロケットのような轟音なので、そこから「ロケットストーブ」と呼ばれるようになったとのこと。

※諸説あるようです。

色々なタイプの物が御座いますが、今回の物はペール缶を2つ重ねたシンプルなものです。

今回は「ロケットストーブを作ろう!」と題して私の住む松本市で行われたエコスクールに参加させていただきました!

全国各地で同様の講習会などあるかもしれませんので調べてみてください!

自作ロケットストーブ!どうやって作るの?

今回の講習での作り方や必要なものを順を追って説明していきます。

ペール缶を用意して準備しよう!

(2024/07/26 20:50:40時点 Amazon調べ-詳細)

先ず用意するのはペール缶2缶です。(18ℓのもの)

ガソリンスタンドで譲ってもらえたりするケースもあるようですが、基本的には購入した方が良いでしょう。

(2024/07/26 20:50:41時点 Amazon調べ-詳細)

ちなみに、構造さえ理解していれば一斗缶でもドラム缶でもどんなものでもロケットストーブは作成できると思います。

今回の物は内部にべっとりと油がまとわりついていましたので綺麗にふき取る作業から開始致しました。

そして、今後の作業で間違えないように愛着をもってそれぞれの缶に名前を付けましょう。

文中では一先ずA、Bと表示していきます。

Aの缶はロケットストーブの下になる部分。Bの缶は上になる部分です。

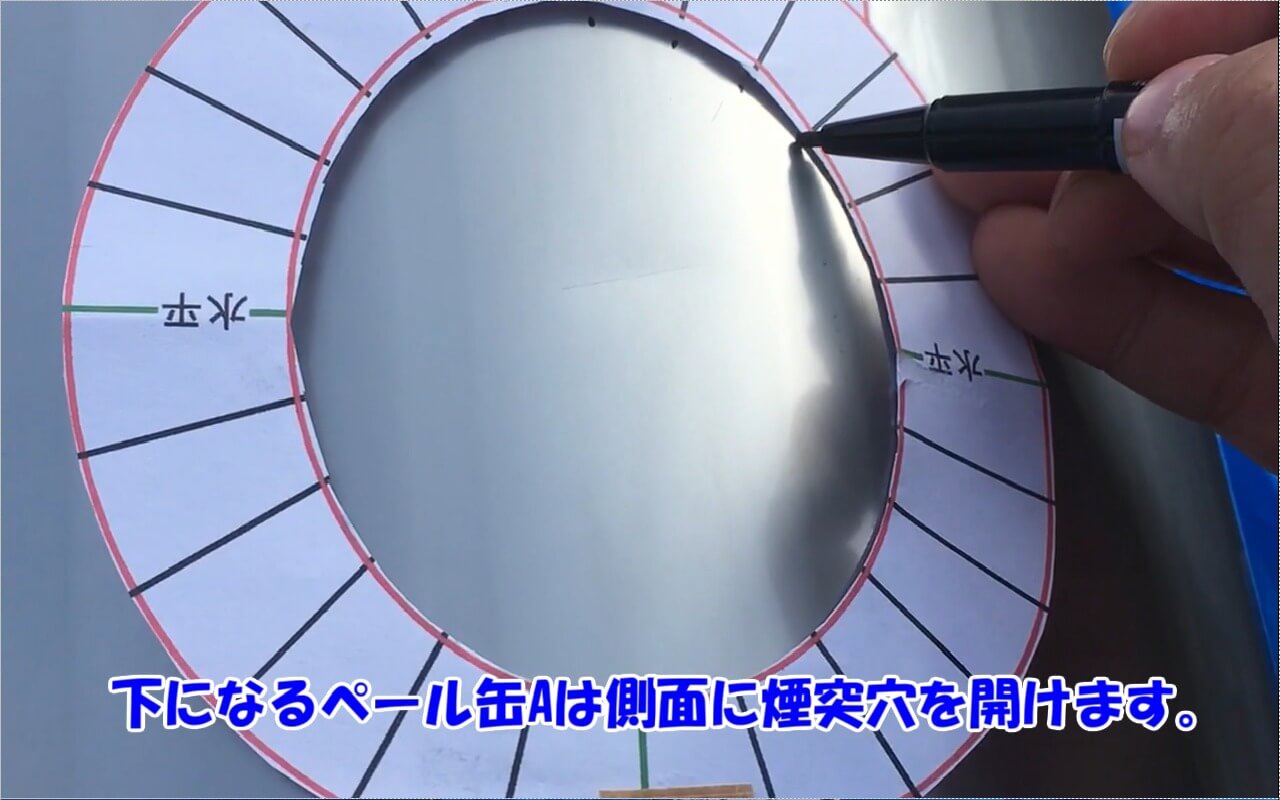

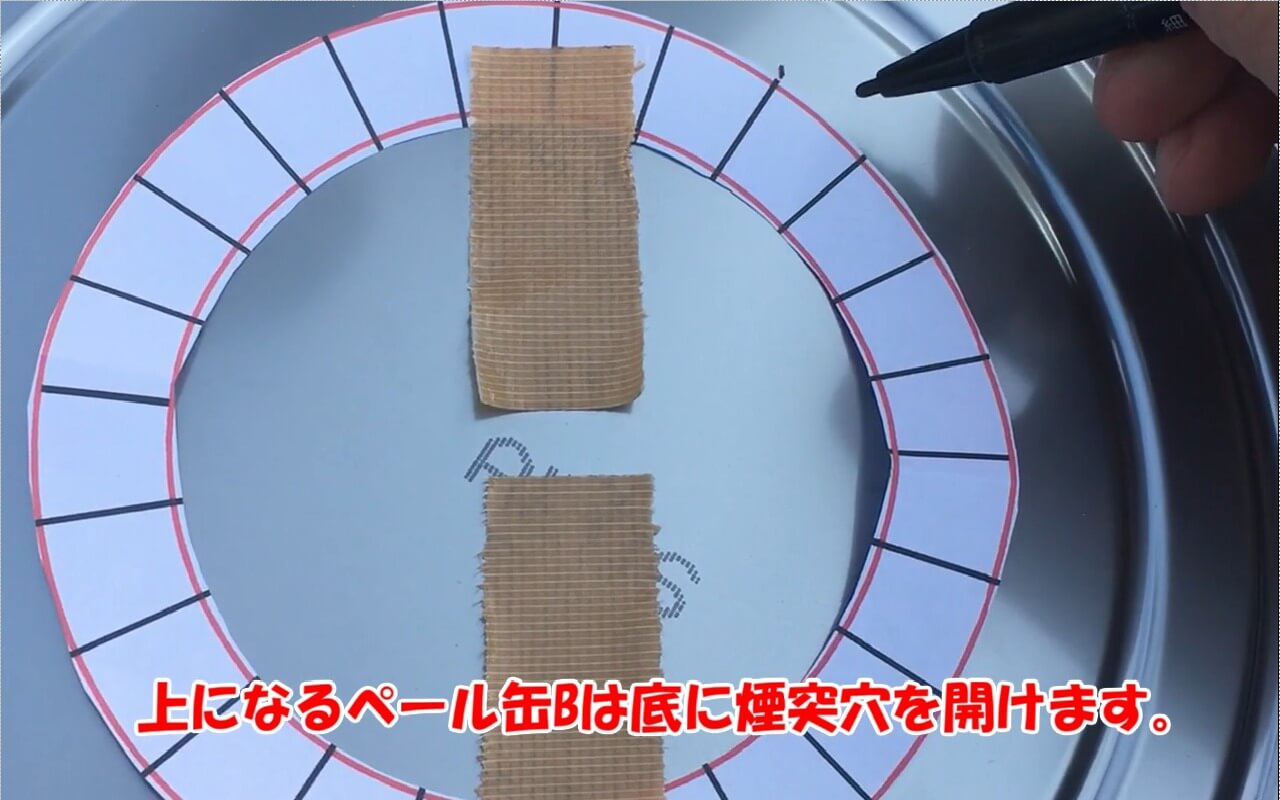

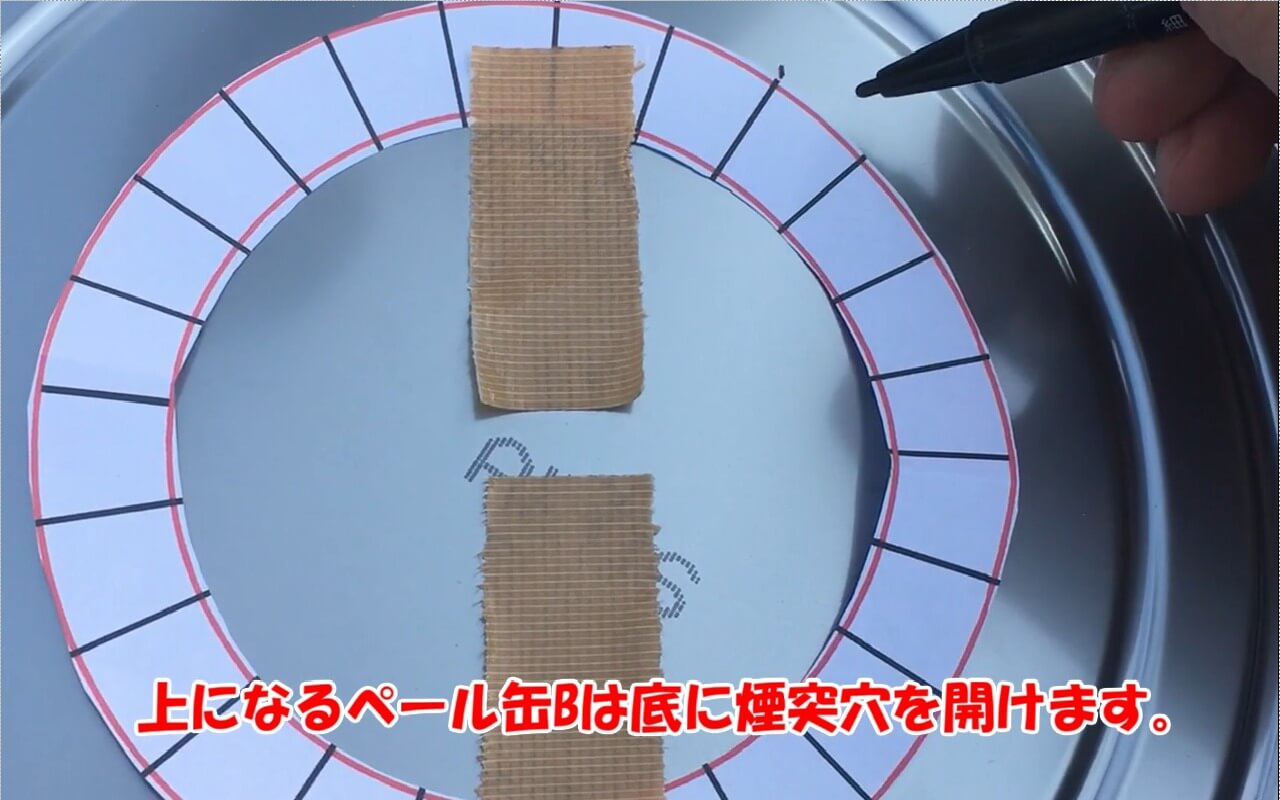

A缶の側面、B缶の底に穴を開けよう!

煙突がスポッとハマるようにジャストサイズの穴を開けていきましょう。

通常であればおおよその位置に煙突となる直管・曲管を当てマジックなどで印をつけた上で、ドリルを使って穴を開け、金切ばさみで放射状に切れ目を入れていきます。

(2024/07/26 20:50:43時点 Amazon調べ-詳細)

煙突と同じ太さの外円とそれに沿って1cm位小さな内円に印をつけ放射状に線を入れましょう。

今回はスクール側で用意して下さった台紙を使用して印を付けていきました。

ちなみに、ペール缶はスチール製のものが多く加工には相当な力が必要です。

くれぐれも怪我などしないよう軍手や皮手袋は必ず用意しましょう。

A缶の側面、B缶の底は同様切れ目を入れ、2cm程残して尖っている部分は切ってしまいましょう。

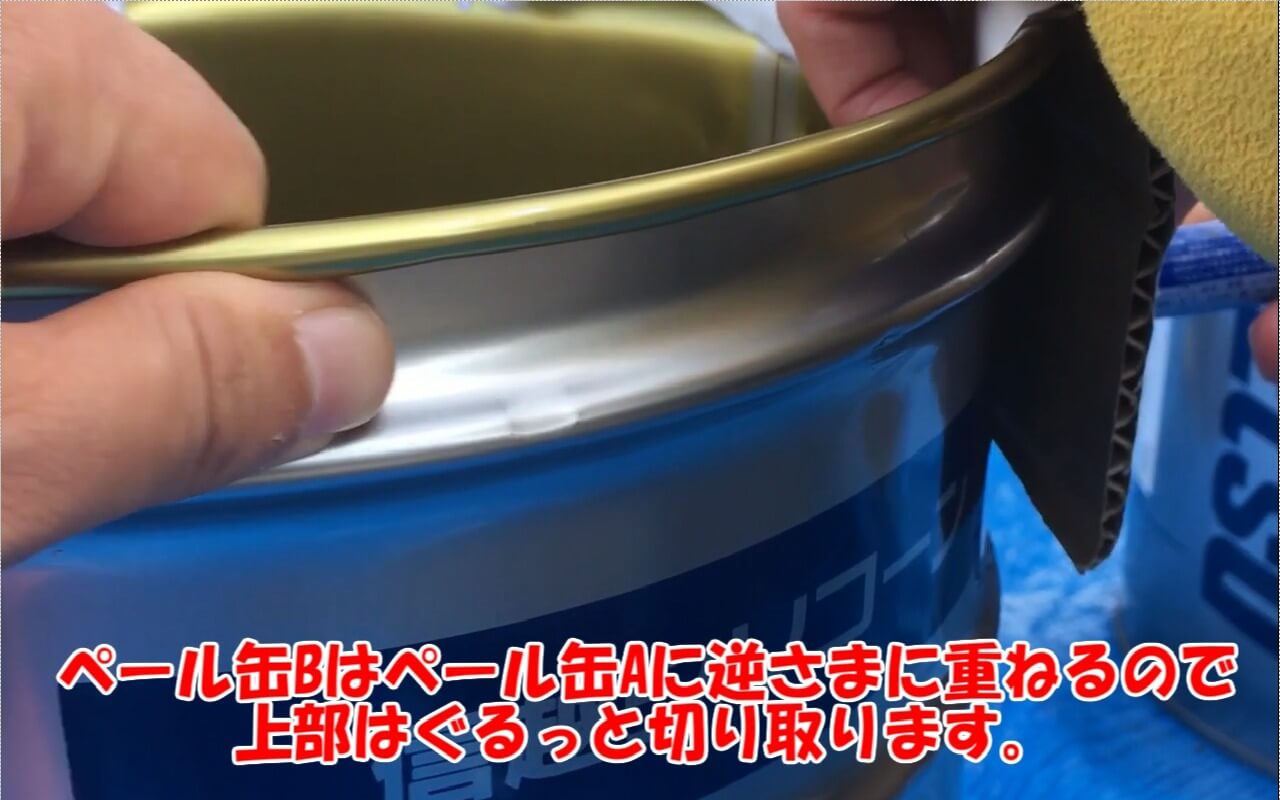

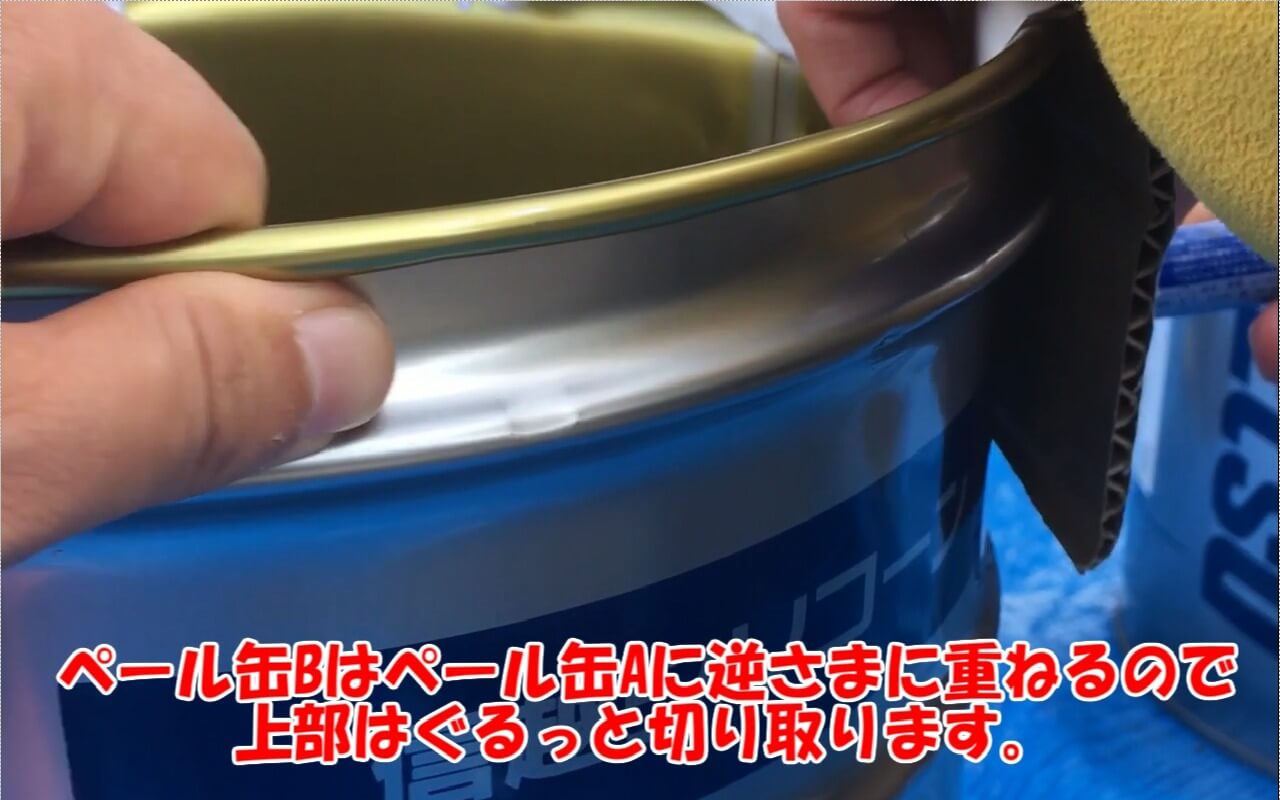

B缶の上部を切り落とそう!

構造的にA缶にB缶が内側になるように被せます。

B缶の取手金属部分から上をグルッと切断してしましましょう。

こちらもドリルで穴を開けた後金切ばさみで切断していきます。

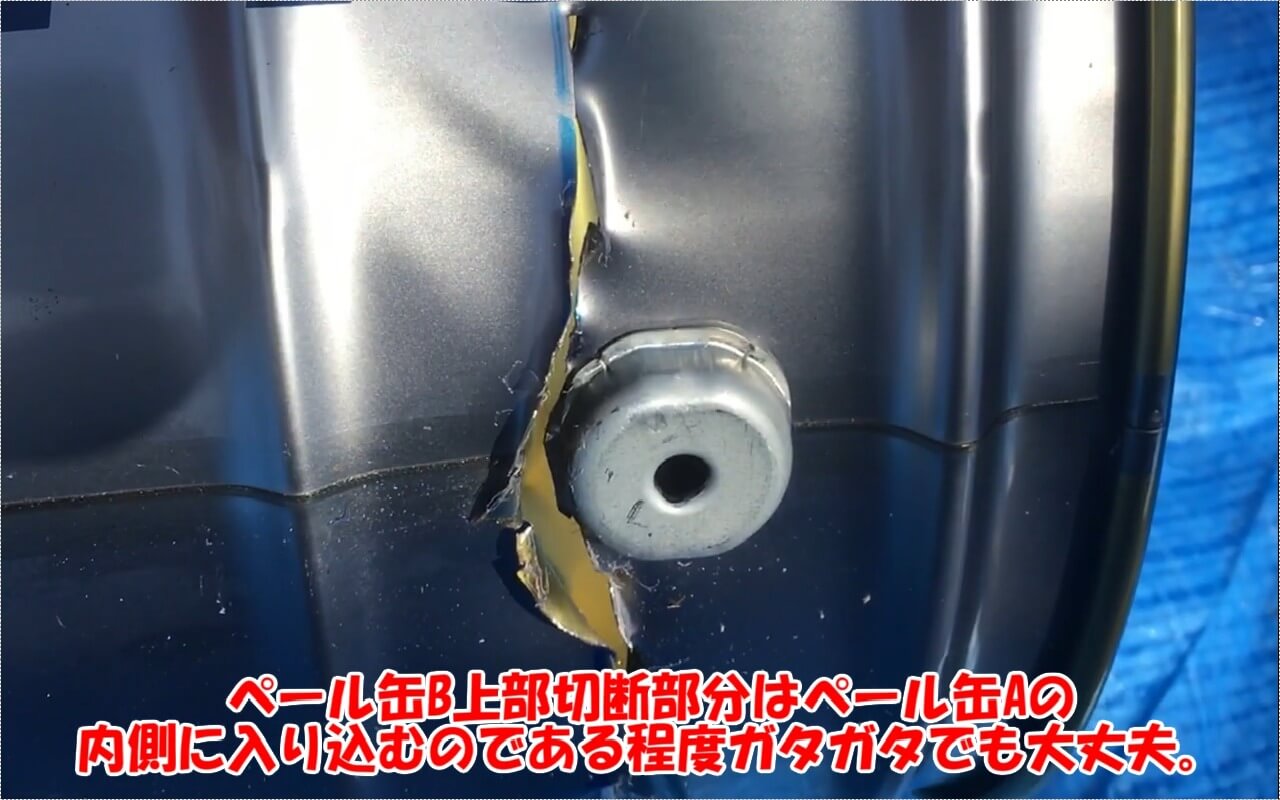

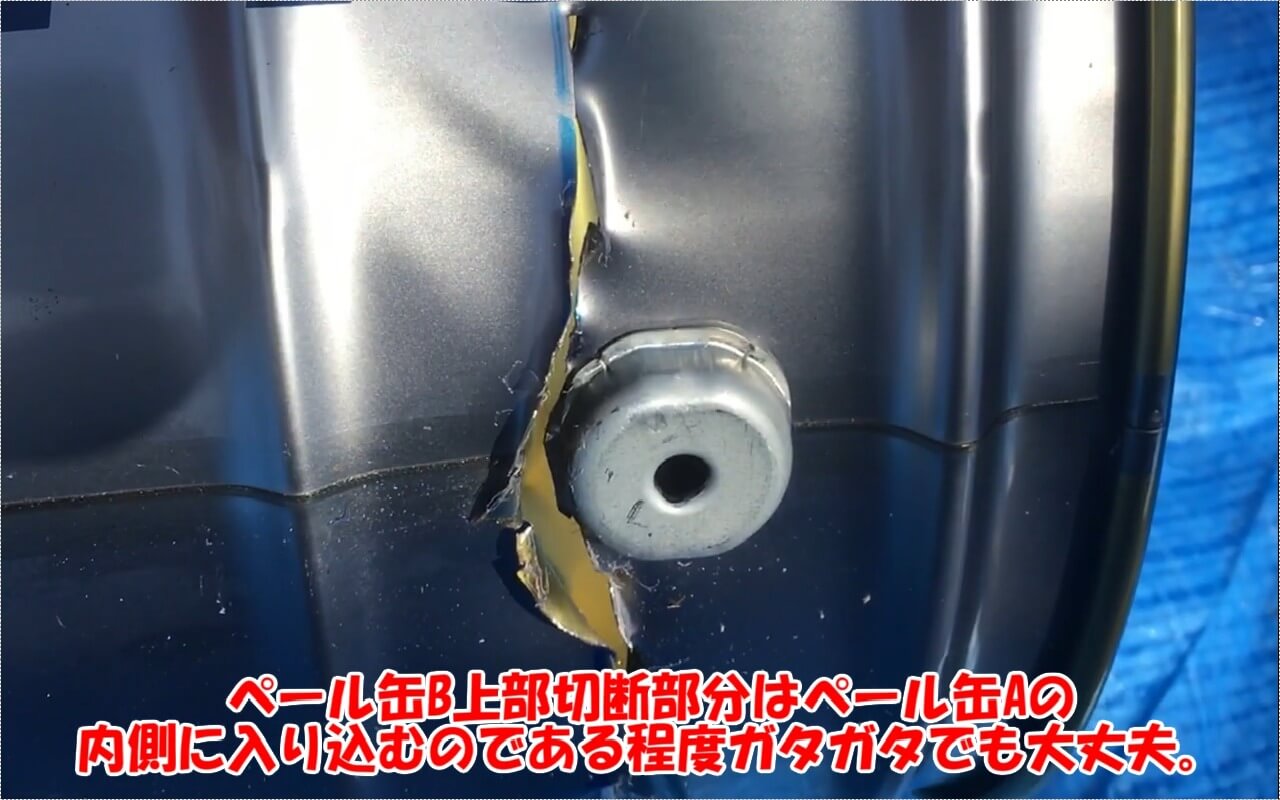

後に切断面はロケットストーブの内側に入ってしまうので、いびつな形でも問題は御座いません。

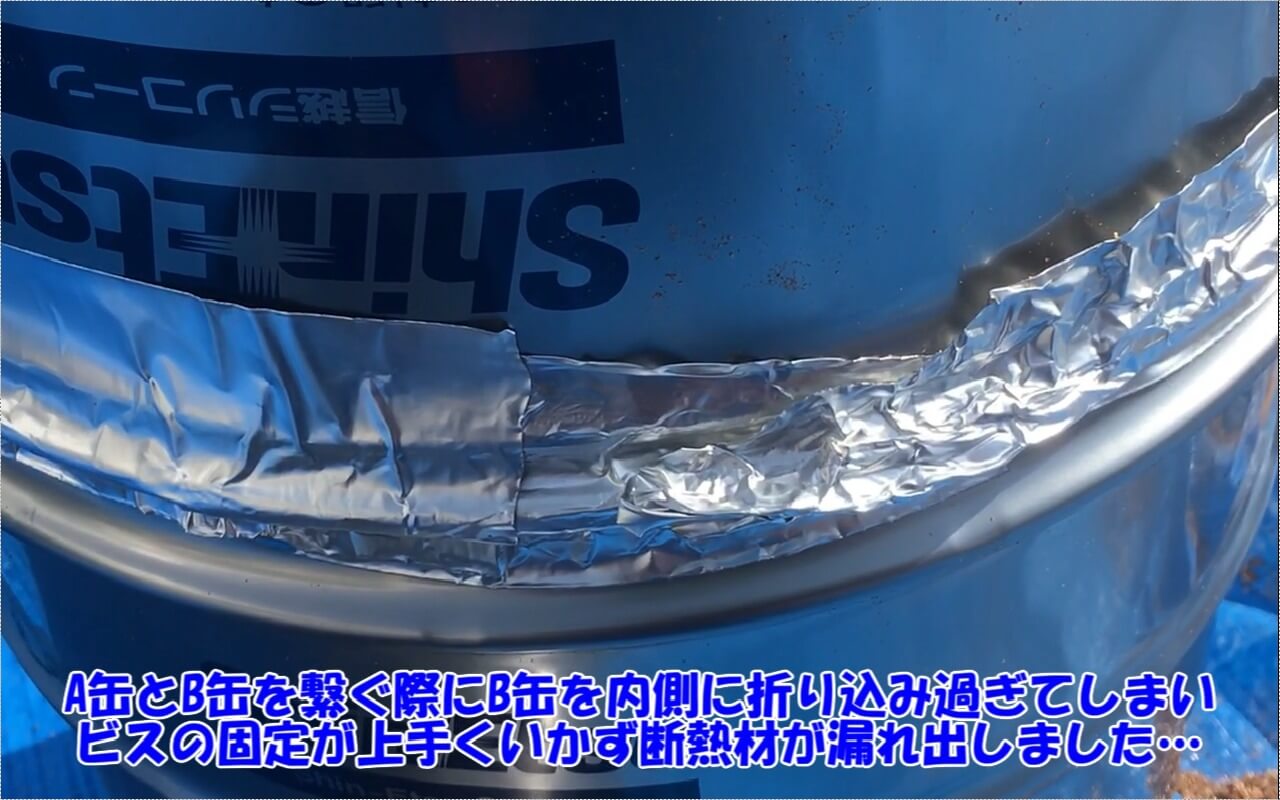

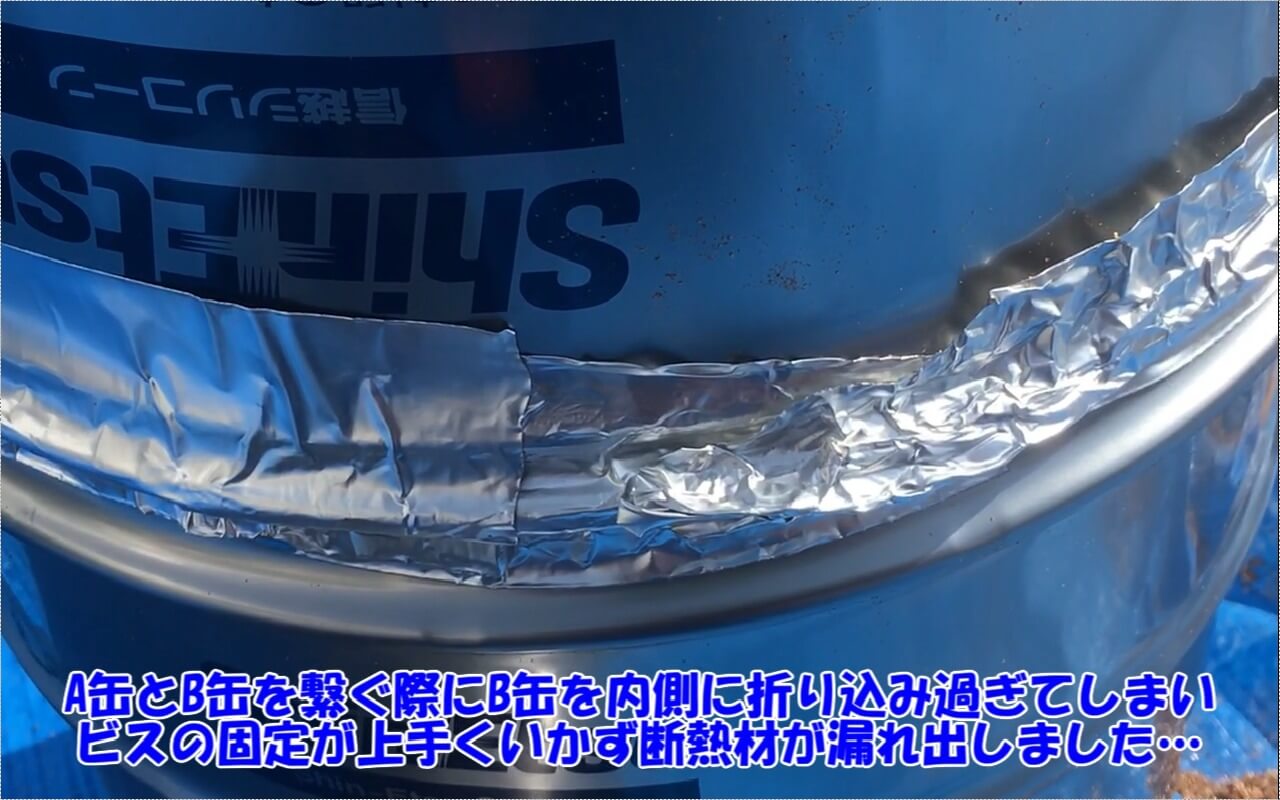

2つの缶を重ねる際に切断面を内側に入れすぎてしまうとA缶とビスで固定する際にビスが届かずに隙間になってしまう事があるので注意しましょう。

煙突とペール缶を合わせて組み立てる!

いよいよ組み立てです。

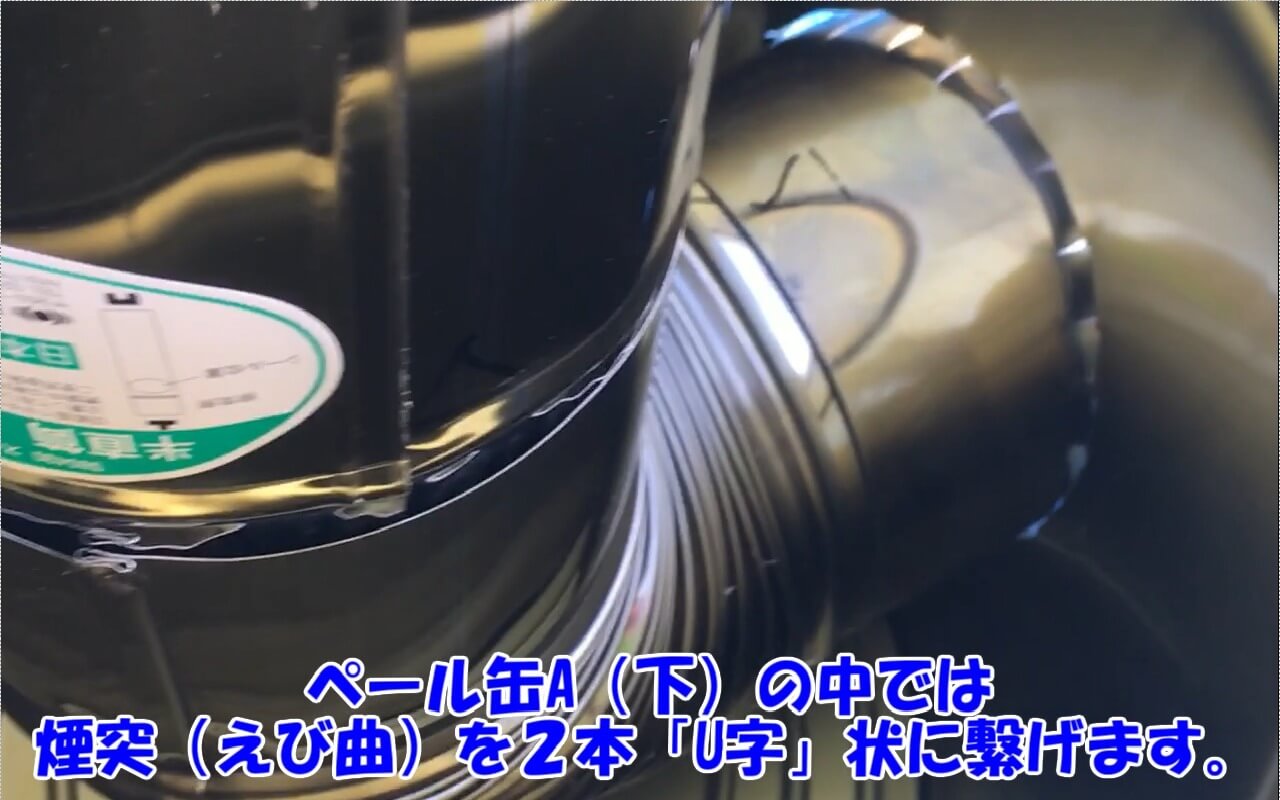

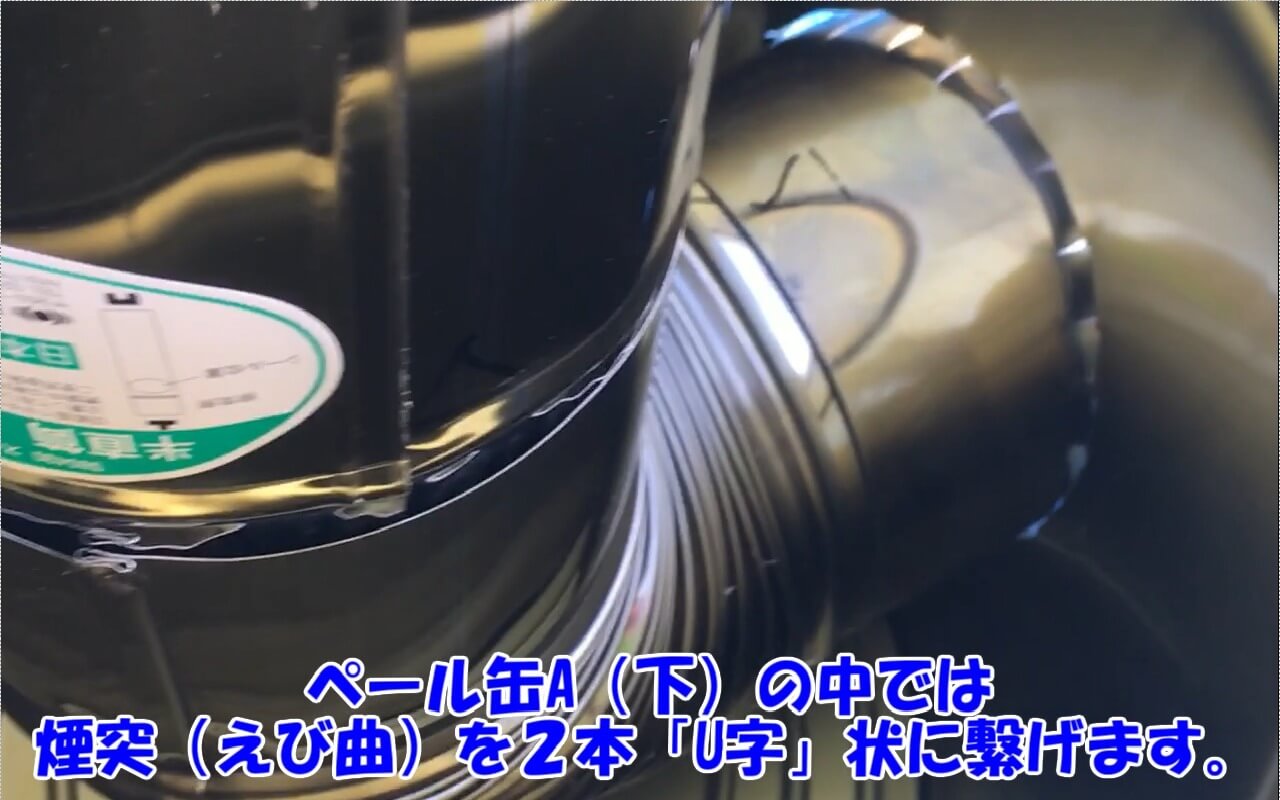

先ずA缶側面から曲がった煙突①を入れ、ペール缶の中でもう一つの曲がった煙突と組み合わせましょう。

ペール缶の中で曲管煙突がローマ字の「U」の字になるイメージです。

(2024/07/26 20:50:44時点 Amazon調べ-詳細)

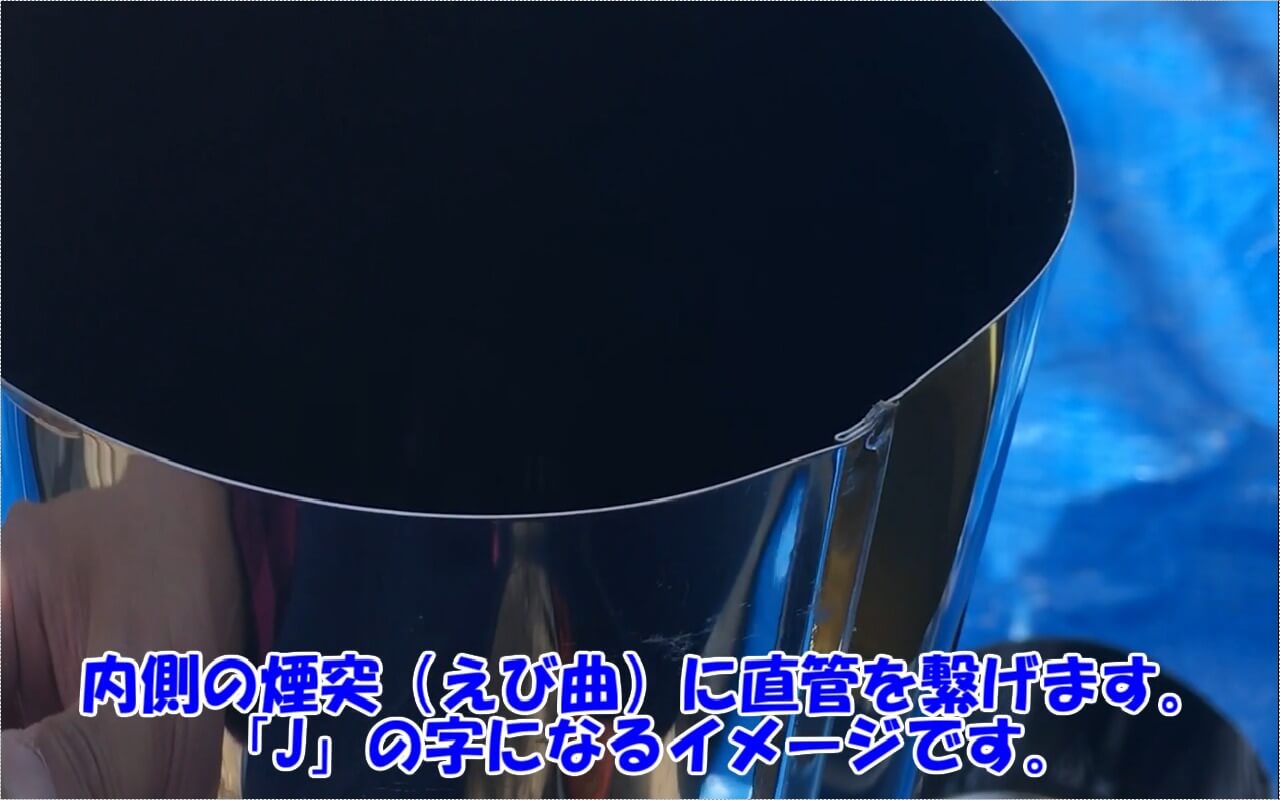

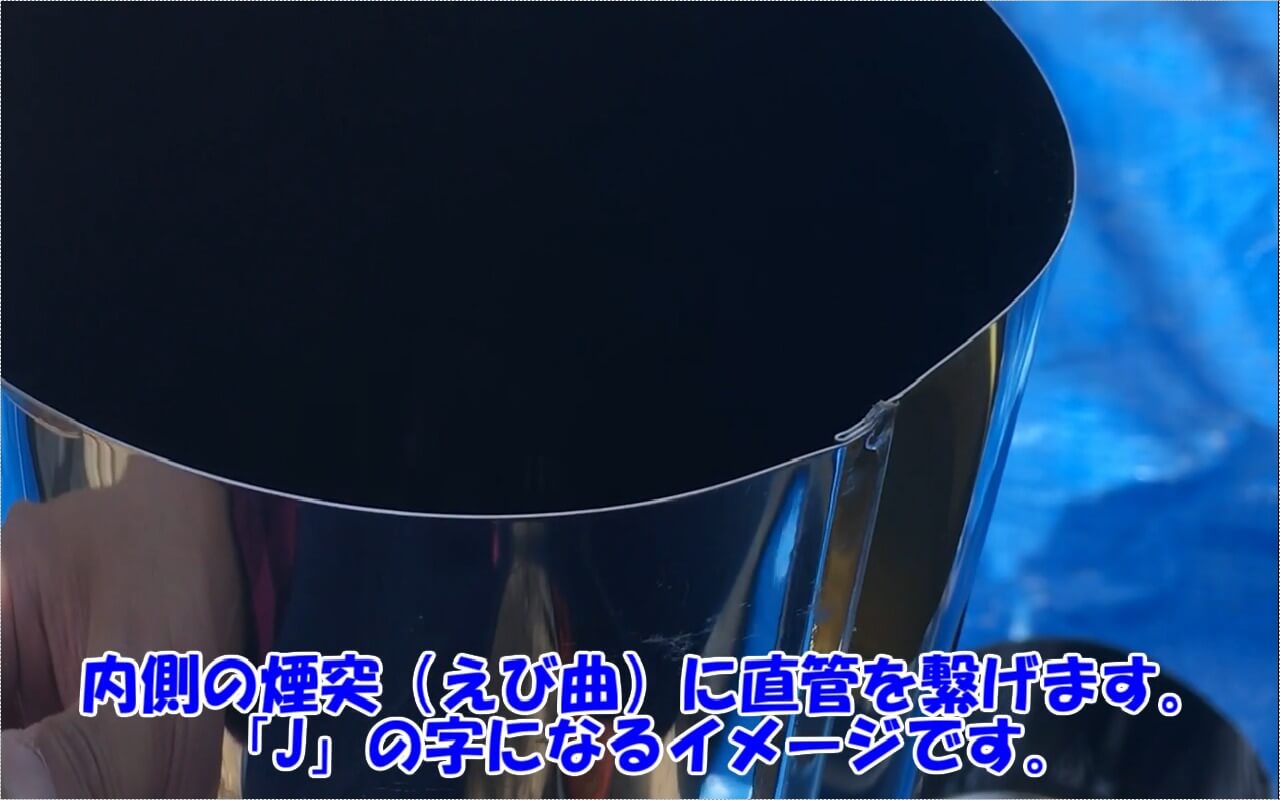

そして、そのUの字の先に煙突の直管を差し込みます。

Uの字からJの字になるイメージです。

(2024/07/26 20:50:44時点 Amazon調べ-詳細)

B缶の底にあけた穴から先程の直管がひょっこり顔を出すイメージです。

煙突と缶を切った折れ目を金属バンドで固定しましょう。

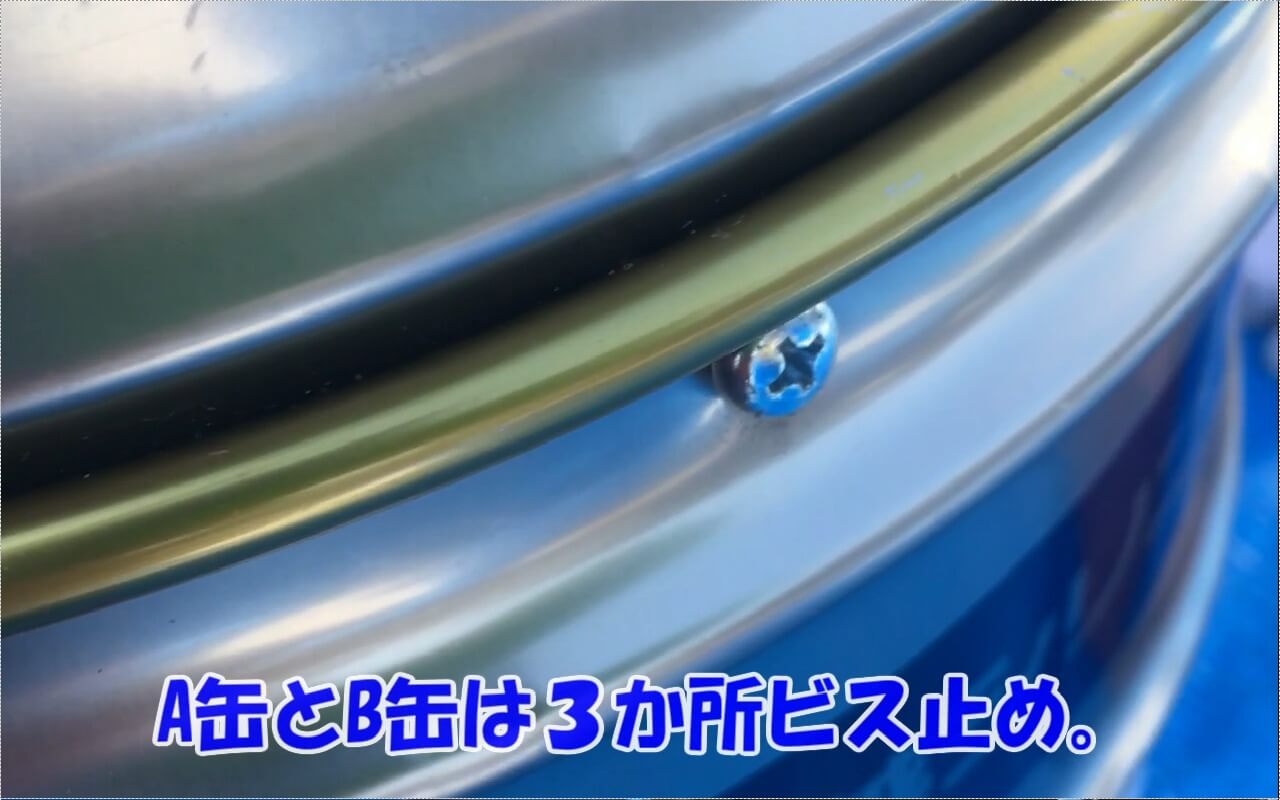

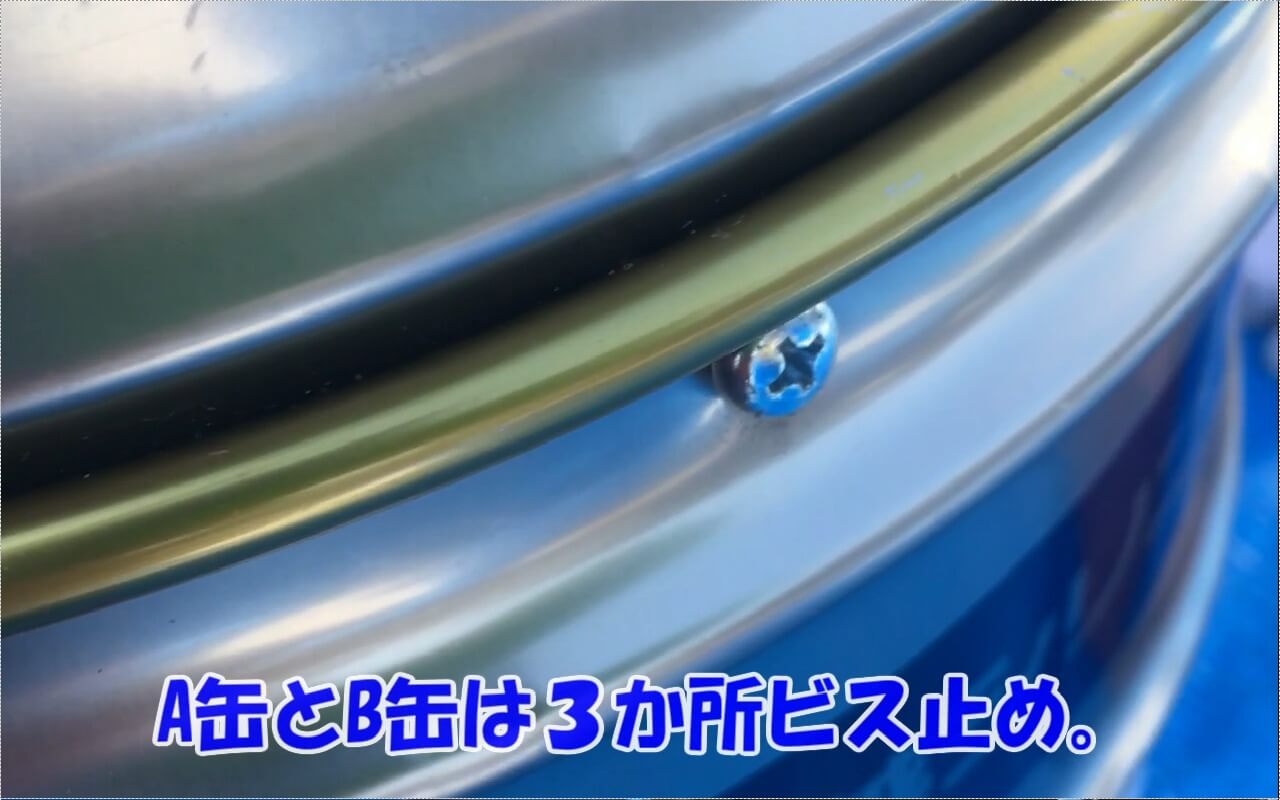

A缶とB缶は上からハンマーなどで叩き、しっかりと押し込んだ後穴を開けて3か所ほどビスで固定しましょう。

A缶の底に断熱材を注ぎ込む四角い穴を開けよう!

組み立てた後に逆さまにしてA缶の底から断熱材を流し込みます。

その為に5cm位の四角い注ぎ口を開けていきましょう。

ドリル⇒金切りばさみで1辺を残して注ぎ口を作ります。

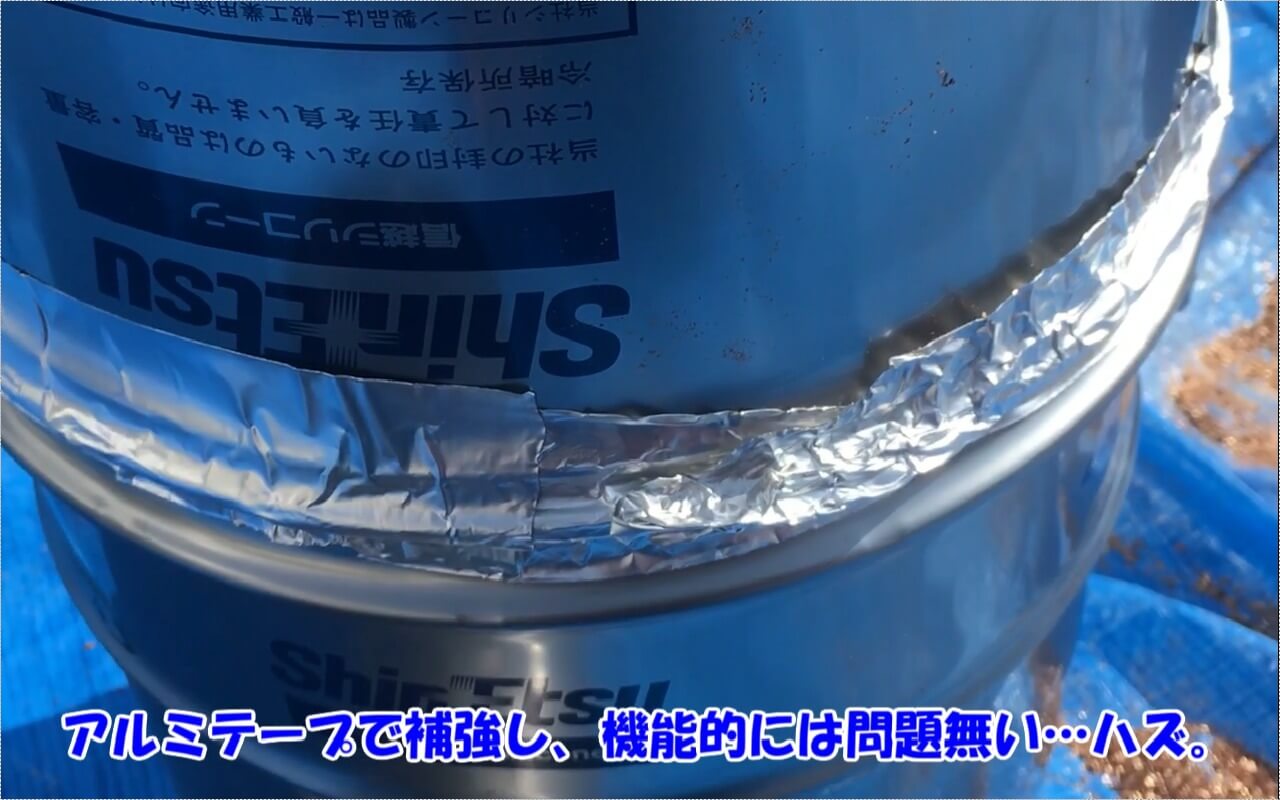

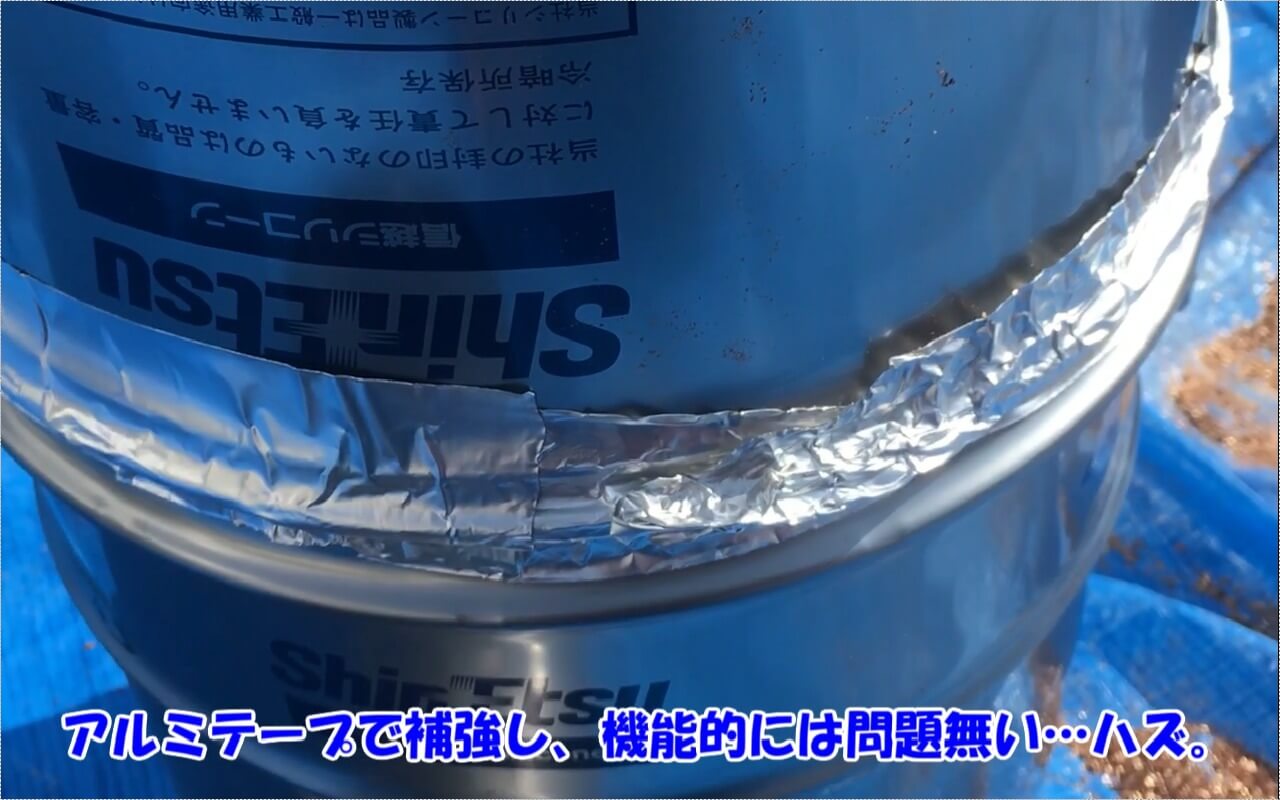

ちなみにこの注ぎ口は最後にアルミテープで再び塞ぐのである程度歪でも問題は御座いません。

(2024/07/26 20:50:45時点 Amazon調べ-詳細)

出来上がったロケットストーブの本体を逆さまにし、後ろから断熱材を流し込む!

今度は先程5cm程の大きさにあけた底面の穴から断熱材を流し込みます。

断熱材は今回はバーミキュライト(18ℓ×2袋)を使用いたしました。

断熱材として使用できるものには他にパーライトや砂利などでも代用できるようです。

容量18ℓペール缶×2を繋げたものに同量のものを流し込むのでかなりパンパンになります。

ろうと等を使い隙間が生じないように揺らしながら流し込みタイトになってきたら木の棒等でぎゅっと押し込みながら進めましょう。

ちなみに、断熱材は無くても同じようなものは出来るようですが、断熱材があるものと比べると熱が散ってしまうので火力や効率は落ちてしまうとの事。

失敗したところ…

自作したロケットストーブ!実際に使ってみた!

早速火入れしてみました。

結論から言うと、作成工程での細かな部分はそこまで神経質にならなくとも機能性的にはある程度まとまったものが出来る…という事。

構造と仕組みさえ理解できれば色々なものに応用が利きそうだなぁ…というのが正直な感想。

今回は大した用意もせずに火入れしたので用意したのは割り箸と河原で拾ってきた乾燥の浅い木の枝、着火剤1個です。

まずは横から出ている曲管に枝を詰め込み、そこに火を付けた着火剤をポトンと落としてあげます。

メラメラと炎は上がってきますがこのままでは空気の流れは上部から下部へ流れている状態ですので、上部から火は出てきません。

ある程度火が起こってきたらいよいよ気流を逆転(下から上へ)させます。

逆転させる方法は簡単で「ふ~っ!」と息を吹きかけてあげるだけで一気に気流が逆転し、煙突効果で上昇気流となり上部へ激しく「ゴーーーッ!」と炎が立ち上りました。

今回はテストでしたので木材も大量には用意しておりませんでしたが、最大火力をキープするにはやはりそれなりの燃料を用意してくべ続けなければいけないようでした。

ちなみに「中にどんどん燃えカス溜まっちゃうんじゃないの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、予想以上に完全燃焼するので意外と燃えカスは残りません。

最後に逆さまにしてあげればこの通り中のカスも簡単に取り除けます。

注意点としては今回使用したようなステンレス製の煙突では重いものは乗せられないので五徳が必要となります。

また、断熱材を使用しているとはいえ、長時間の使用では側面はかなり熱くなります。

お子様のいる場合などは火傷等には充分ご注意ください。

ロケットストーブ作ってみた!まとめ

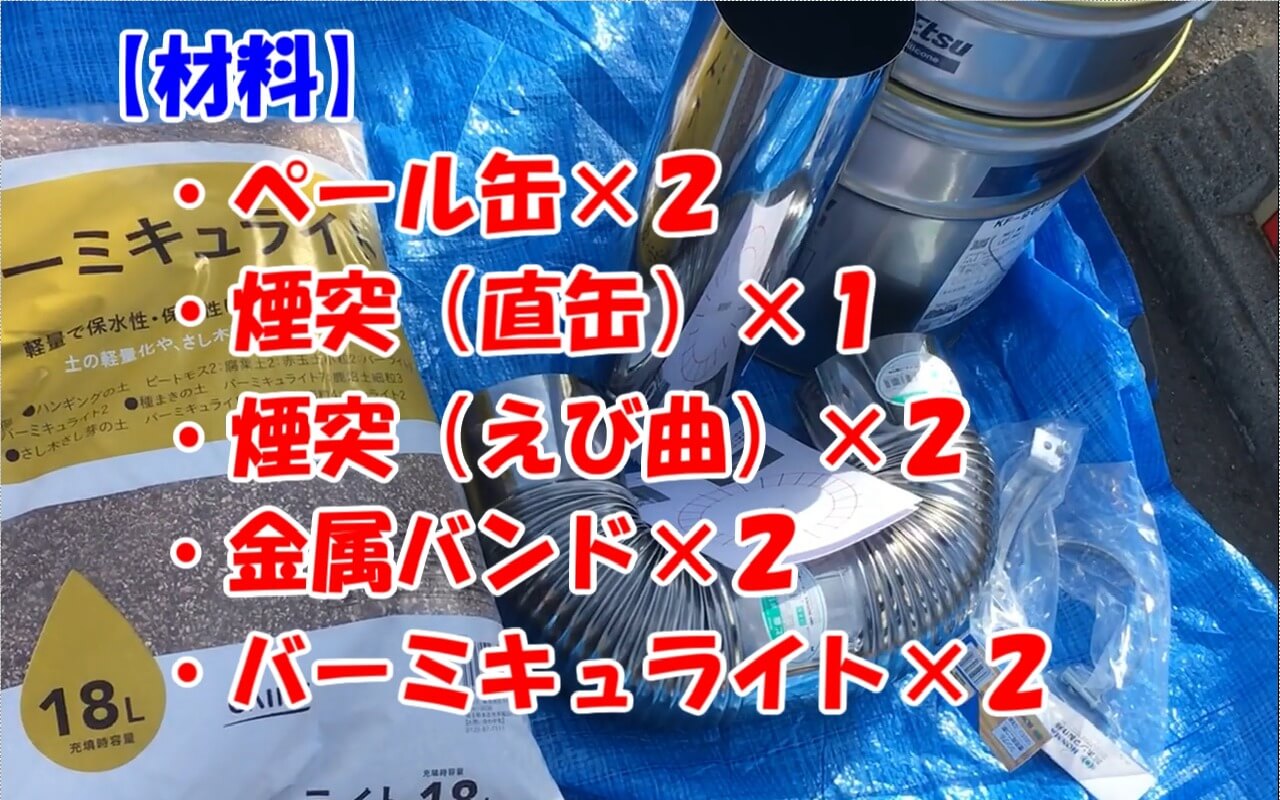

- ペール缶18ℓ×2

- 煙突 直管×1

- 煙突 えび曲管×2

- 金属バンド×2

- バーミキュライト18ℓ×2

- 電動ドリル

- 金切ばさみ

いかがだったでしょうか。

自作してみたい!と言う方もいらっしゃるとおもいますが、この手の物はいざ作ろうと思っても実行に移すまでが大変です。

御存知の通り不器用で有名な私でも機能性的に問題無いものが出来ましたので、どなたでもそれなりに手間はかかりますが立派なロケットストーブは作れるはずです。

そしてイマイチ作ってみる自信は無いと言う方は作りもしっかりしているロケットストーブを購入するのもオススメです。

(2024/07/26 20:50:47時点 Amazon調べ-詳細)

皆様も是非チャレンジしてみてください!

youtubeでも作成の様子動画で公開しております!

今回の工程は特に動画で見た方がわかりやすいかもしれません。

宜しければチャンネル登録よろしくお願いいたします!